Современные подходы диагностики и лечения острого инсульта

Современные подходы диагностики и лечения острого инсульта

Цереброваскулярные болезни относятся к числу наиболее актуальных проблем современной медицины, поскольку они оказывают существенное влияние на такие важные демографические показатели как заболеваемость и смертность, а также являются одной из основных причин длительной инвалидизации. Ежегодно в Республике Беларусь инвалидами становятся 10-12 тыс. человек. Заболеваемость инсультом в республике составляет 2,3-2,5 случаев на 100 тыс., заболеваемость после 55 лет удваивается с каждым десятилетием жизни, наблюдается увеличение удельного веса лиц молодого и трудоспособного возраста. Организация помощи пациентам с ОНМК является серьезной медико-социальной задачей и нуждается в дальнейшем совершенствовании.

Всемирная федерация инсульта, Европейская организация инсульта – все указывают на необходимость формирования единой противоинсультной программы, основанной на системном подходе. При этом главная задача – снижение смертности путем снижения заболеваемости с разработкой алгоритмов профилактики, а также снижение летальности путем совершенствования медицинской помощи при остром инсульте с применением в том числе высоких технологий, разработкой для каждого больного, перенесшего инсульт, индивидуальной программы вторичной профилактики, организацией систем ранней и этапной нейрореабилитации.

В связи с этим основными направлениями стратегии развития системы медицинской помощи при инсульте являются:

- Первичная профилактика;

- Адекватное на базе доказательности лечение в остром периоде;

- Реабилитация;

- Вторичная профилактика;

Логистика острого инсульта

Логистика острого инсульта подразумевает обязательную госпитализацию в период «терапевтического окна», быструю транспортировку больного («время-мозг!»), осуществление телефонного звонка бригадой скорой помощи в центр госпитализации, подготовку инсультной команды к приему больного в специализированное отделение, круглосуточную работу РКТ (МРТ), ультразвуковой диагностики магистральных сосудов головы и сердца, лаборатории. «Время от двери до РКТ, МРТ» не должно превышать 15 мин, «время от двери до иглы» должно быть в целом не более 40 мин.

Этапы медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения

Догоспитальный этап

Бригада станции скорой и неотложной медицинской помощи:

- Выявляет инсульт и определяет срок от начала заболевания, осуществляет информирующий звонок в отдел госпитализации;

- Осуществляет доставку больных с острым инсультом в кратчайшие сроки;

- Обеспечивает наблюдение за больными и лечение на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи больным на догоспитальном этапе, с контролем АД на рекомендуемых для сохранения перфузионного уровня значениях;

- Возможно применение нейропротекторов: глицин 1,0 сублингвально, магния сульфат 25% по 10мл в/в, этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол) по 200 мг в/в, цитиколин (цераксон) по 1000 мг в/в;

- Необходимо избегать использования аспирина (АСК, кардиАСК, тромбоАСС, аспиринКардио), глюкозы в качестве растворителя (возможная ТЛТ);

- Не рекомендованы вазоактивные вещества, ноотропы;

- Транспортировка больного в горизонтальном положении без подъема головного конца для сохранения перфузии, но с контролем возможной аспирации рвотных масс;

- На догоспитальном этапе не существует каких-либо безусловно доказанных эффективных методов лечения и диагностических признаков, позволяющих абсолютно точно определить характер инсульта и проводить раннюю патогенетическую терапию;

- Концепция «время – мозг» и понятие «терапевтическое окно» означают, что помощь при инсульте должна быть экстренной с минимизацией задержек при транспортировке.

Госпитальный этап

Мультидисциплинарный подход начинается уже на этапе диагностики (команда инсультного блока).

Проводится:

- Измерение АД;

- ЭКГ (возможно на госпитальном этапе);

- Глюкозометрию (если не проведено на этапе скорой помощи);

- Установку кубитального катетера (возможна на догоспитальном этапе);

- Забор крови для лабораторного анализа;

- Общий анализ (тромбоциты!);

- Коагулограмма – МНО (международное нормализированное соотношение), АЧТВ (активное частичное тромбопластиновое время);

- Биохимический анализ (мочевина и креатинин, печеночные пробы) (возможен на догоспитальном этапе).

Организация максимально возможного проведения диагностических процедур на догоспитальном уровне значимо уменьшает время «от двери до иглы», что определяет большую эффективность тромболитической терапии.

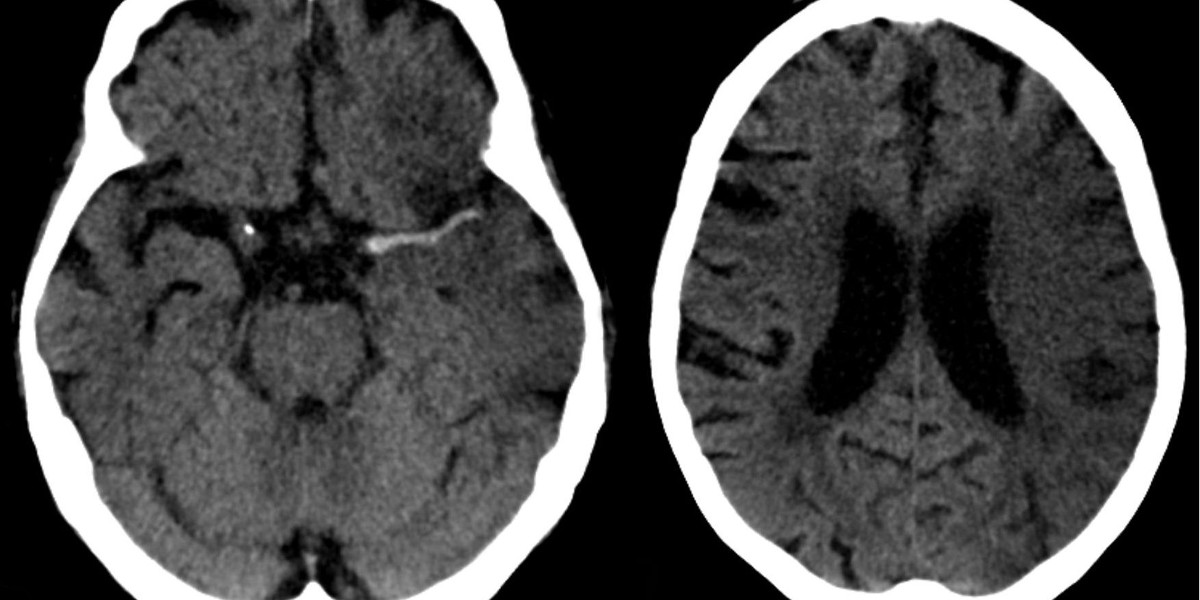

- Анализ РКТ, МРТ данных;

- Ультразвуковое обследование сосудов в течение 3 ч после поступления, сердца (при кардиоэмболическом инсульте) – по показаниям.

Дежурный врач-невролог проводит:

- Сбор анамнеза;

- Неврологический осмотр (NIHSS);

- Выявление противопоказаний к тромболитической терапии (ТЛТ), выбор тактики ведения.

Консультация нейрохирурга обязательна при геморрагическом инсульте, обширном инфаркте мозжечка в течении 60 мин.

Консультация кардиолога необходима всем пациентам с диагностированным инсультом или подозрением на ТИА.Согласно Рекомендациям Европейской Организации Инсульта (ESO), 2008

- Всем пациентам с подозрением на ТИА или инсульт рекомендуется проведение РКТ- или МРТ- исследования.

- Пациентам с ТИА, малым инсультом и спонтанным регрессом симптоматики рекомендуется проведение в срочном порядке методов сосудистой визуализации (ультразвуковая диагностика, РКТ или МР-ангиография).

- Больным с острым инсультом и ТИА рекомендуется проведение раннего клинического обследования, включающего оценку физиологических параметров, а также рутинных анализов крови.

- Рекомендуется проведение ЭКГ в 12 отведениях всем больным с ТИА и острым инсультом.

- Больным с инсультом и ТИА рекомендуется проведение холтеровского мониторирования ЭКГ после острейшего периода заболевания при наличии аритмии и неустановленном варианте инсульта.

- Проведение эхокардиографии рекомендуется только ряду пациентов

Ишемический инсульт неясной этиологии (криптогенный) требует дополнительного лабораторного исследования:

- Протеины C и S;

- С-реактивный белок;

- Гомоцистеин;

- Антифосфолипидные антитела.

Подтверждение диагноза «инсульт и его характера, выбор тактики лечения возможны только при наличии методов нейровизуальзации!

- Все больные с подозрением на транзиторную ишемическую атаку (ТИА) и инсульт должны быть госпитализированы.

- Экстренная госпитализация должна осуществляться в специализированное отделение острых нарушений мозгового кровообращения многопрофильной больницы («инсультные блоки») со специализированной мультидисциплинарной помощью, нейро- и ангиохирургическими возможностями, в том числе оказание высокотехнологичной помощи, что снижает летальность и улучшает исход заболевания.

Принципы лечения острого инсульта:

- 1. Базисная терапия – вне зависимости от характера инсульта направлена на обеспечение оптимального уровня функционирования физиологических систем для предупреждения и лечения нарушений дыхания, купирования нарушений центральной гемодинамики с мониторированием и коррекцией уровня оксигенации, поддержание адекватного АД, сердечной деятельности, основных параметров гомеостаза, с проведением контроля за глотанием, состоянием мочевого пузыря, кишечника, купирование судорог, нутритивная поддержка, уход за кожными покровами, пассивная гимнастика, массаж.

- 2. Лечение сопутствующих неврологических нарушений – отек мозга, острая окклюзионная гидроцефалия, кровоизлияние в зону инфаркта, дислокация, ангиоспазм.

- 3. Специальные методы лечения разных видов инсультов – системный или селективная тромболитическая терапия, тромбэкстракция, хирургические методы.

- 4. Реабилитационные мероприятия (начиная с блока нейрореанимации).

- 5. Профилактика и терапия висцеральных осложнений – тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), тромбоэмболия глубоких вен нижних конечностей.

- 6. Индивидуальная вторичная профилактика сосудистых событий – медикаментозная и хирургическая.

Нейропротекторная терапия острого инсульта должна проводиться в первые 3 ч от начала инсульта, что может обусловить ее эффективность.

Перед нейропротективной терапией ставятся определенные цели:

- Уменьшение размеров инфаркта мозга;

- Удлинение периода «терапевтического окна», расширяя возможности для тромболитической терапии;

- Защита от реперфузионного повреждения.

Патогенетическую терапию подразделяют на первичную и вторичную нейропротекцию.

Первичная нейропротекция

Направлена на прерывание быстрых механизмов глутамат-кальциевого каскада с целью коррекции дисбаланса возбуждающих и тормозных систем, активации естественных тормозных процессов. Первичную нейропротекцию начинают проводить с первых минут ишемии. К этому виду терапии относятся антагонисты глутаматных рецепторов. Эффективным неконкурентным антагонистом NMDA-рецепторов является магния сульфат, регулирующий кальциевый ток через вольтаж-чувствительные и агонист-зависимые каналы. Преимущество препарата – его безопасность, отсутствие значимых побочных эффектов. Вводить рекомендуется 25% раствор в дозе до 30 мл/сут.

Естественным активатором тормозных нейротрансмитерных систем служит глицин, обладающий нейротрансмиттерным и общеметаболическим действием. Он обеспечивает противоишемическую защиту мозга у больных с разной локализацией сосудистого поражения и различной степенью тяжести состояния. Рекомендуется эффективная доза препарата – 20 мг/кг массы тела (в среднем 1-2г/сут) сублингвально в первые дни инсульта.

Концепция «кальциевой гибели клетки» определяет интерес к группе препаратов – антагонистов потенциал-зависимых кальциевых каналов. В настоящее время из препаратов этой группы при лечении ОНМК используется нимодипин (нимотоп), который, проникая через гематоэнцефалический барьер, избирательно связывается со специфическими дигидропиридиновыми рецепторами. Эти рецепторы локализуются в ЦНС как на нейрональных и глиальных мембранах, так и в сосудистой стенке, что определяет наличие у нимотопа двойного эффекта – нейротропного и вазотропного действия. Достоверно доказана эффективность применения препарата с целью снижения риска развития констриктивно-стенотической артериопатии при субарахноидальном кровоизлиянии. По данным международных исследований, при лечении ишемического инсульта препарат эффективен в течение первых 12 ч, в более позднем периоде отмечалось ухудшение прогноза инсульта. Препарат может быть включен в комплексную терапию инсульта только у пациентов с высоким цифрами артериального давления (выше 220/120 мм рт.ст.), так как обладает вазодилатирующим эффектом и вызывает артериальную гипотонию, вследствие чего снижается перфузионное давление в мозге.

По результатам мета-анализа выявлена доказанная эффективность только цитиколина (цераксон).

ЦИтиколин (цераксон) – природное эндогенное соединение, которое является промежуточным звеном в реакциях синтеза фосфатидилхолина клеточных мембран. Механизмы действия цитиколина состоят в ослаблении накопления свободных жирных кислот на участках вызванного инсультом повреждения нервов, восстановлении нейронной мембраны за счет усиления синтеза фосфатидилхолина, восстановлении повреждённых нейронов за счет интенсификации производства ацетилхолина. В результате этих процессов достигаются защита клеток от повреждения, восстановление функциональной активности нейронов, улучшение двигательных функций.

Рекомендуемые дозы цераксона:

- в/в или в/м по 500-1000 мг 1-2 раза в день в зависимости от тяжести состояния, показан эффект уменьшения ишемического очага при дозировке 2000 мг в сут;

- максимальная суточная доза при парентеральном назначении 2000 мг, при пероральном приеме – 1000 мг;

Кроме того, было установлено, что применение цитиколина (цераксона) безопасно в острой фазе внутримозгового кровоизлияния. Данный результат позволяет использовать препарат при остром инсульте на догоспитальном этапе и при невозможности уточнения характера инсульта.

Вторичная нейропротекция

Направлена на прерывание отдаленных последствий ишемии. Основные её направления: антиоксидантное, торможение местной воспалительной реакции, улучшение трофического обеспечения мозга, нейроиммудуляция, регуляция рецепторных структур, антиапоптотическое действие.

Специальные методы лечения острого инсульта. Реперфузионная терапия

Основные методы реперфузии:

- восстановление и поддержание системной гемодинамики (удержание АД на перфузионно достаточном уровне, что отражено в Базовое терапии);

- Тромболизис;

- гемангиокоррекция(антикоагулянты и антиагреганты).

Реперфузия должна быть активной и кратковременной с реперфузионным периодом не более 3-6 часов.

Тромболитическая терапия (ТЛТ) – единственный метод с высокой степенью доказательности, приводящий к реканализации, дает полную физическую независимость у 1 из 10 пролеченных пациентов.

Виды ТЛТ:

- 1. Медикаментозная ТЛТ:

- системный внутривенный тромболизис (В/В ТЛТ);

- селективный (внутриартериальный) тромболизис (В/А ТЛТ);

- комбинированный тромболизис (В/А + механический);

- этапный тромболизис (В/В+В/А или механический) – rt-PA bridjing.

- 2. Механическая ТЛТ:

- УЗ-деструкция тромба

- аспирация тромба с использованием устройства Penumbra, аспирационный катетер

- механическое удаление тромба с использованием устройств Catch, Merci Retrieval System, самораскрывающихся стентов Solitaire и TREVO

При поступлении пациента с клиникой инсульта в период «терапевтического окна» необходимо безотлагательно решить вопрос о показаниях и противопоказаниях к внутривенному тромболизису.

Согласно Рекомендациям Европейской Организации Инсульта (2009)

В/венное введение rt-PA рекомендуется в первые 3 часа от появления первых признаков инфаркта головного мозга из расчета 0,9мг/кг с введением 10% болюсом и последующей инфузией в течение 60 мин. Доказано, что В/В ТЛТ также успешен при проведении между 3-4,5 часов после появления первых симптомов инсульта.

Перед ТЛТ рекомендуется коррекция АД в случае его повышения до 185/100 ммртст и выше.

В качестве дополнительного метода лечения острой окклюзии СМА в течение 6-часового «терапевтического окна» рекомендуется В/А ТЛТ.

В/А ТЛТ проводится в случае острой базилярной окклюзии у избранных пациентов. В/В ТЛТ в случае окклюзии основной артерии является допустимой альтернативой даже после 3 часов.

В/В ТЛТ при ишемическом инсульте должен проводиться в условиях палаты (блока) интенсивной терапии многопрофильной больницы при обязательном наличии круглосуточных служб нейровизуализации и клинической лабораторной диагностики. Потенциальные риски и польза должны обсуждаться с пациентом и его семьей.

При принятии решения о проведении ТЛТ необходимо обеспечить мониторирование не менее 48 часов АД, ЧСС, ЧД, температуры тела, сатурации кислородом, контроль биохимических показателей крови. Уровень АД и биохимические показатели крови не могут быть абсолютным препятствием к проведению ТЛТ, при условии их коррекции в период допустимого «терапевтического окна» тромболизис возможен.

В качестве тромболитика на сегодняшний день (основываясь на доказательности) возможно применение единственного препарата: рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (rt-PA) - АЛЬТЕПЛАЗА, АКТИЛИЗЕ.

По результатам анализа зарубежного опыта (более чем 10-летнего применения В/В rt-PA , к примеру, 10 лет назад в обычном сосудистом центре в Германии или Испании проводилось в среднем по 15 ТЛТ в год, сейчас – 70-80) стало очевидно, что использование подхода «всех под одну гребенку» неэффективно. Применение В/В ТЛТ приводит к успеху не во всех случаях острого инсульта, поскольку не все инсульты одинаковы. При небольших очагах ТЛТ неоправдана и экономически, т.к. небольшой инсульт хорошо отстраивается и при обычном лечении. С другой стороны – большие инсульты, вызванные окклюзией средних и крупных сосудов, являются сложным моментом внутривенного тромболизиса, при котором частота достижения лечебного эффекта низкая. При тандемных окклюзиях ВСА и СМА применение В/В ТЛТ обычно неэффективно. Тем не менее, применение В/В ТЛТ остается стандартным методом лечения всех пациентов с окклюзией крупных артерий, когда нет каких-либо противопоказаний.

Острая окклюзия СМА относится к наиболее часто встречаемым типам окклюзии у пациентов с инсультом, и часто обусловлена кардиогенной эмболией или заболеванием крупных артерий. Естественное течение болезни при не леченной острой окклюзии СМА имеет неблагоприятный прогноз, включающий такие исходы как стойкое ограничение жизнедеятельности (более 70%), и смерть (20%). Установлено, что В/В ТЛТ эффективна только в 1/3 случаев, когда наступает полное восстановление. Однако важна не просто реканализация. Эффективна только своевременная, быстрая реканализация, достигнутая в пределах «терапевтического окна», т.е. до развития необратимых изменений в головном мозге. Поздняя реканализация, не сопровождающаяся клинически значимым улучшением, малоэффективна. Однако это лучше, чем отсутствие терапии.

В любом случае лучше лечить, чем не лечить!

В/А ТЛТ показан пациентам с окклюзией проксимальных сегментов интрацеребральных артерий. Его применение предполагает пребывание пациента в инсультном центре высокого уровня с круглосуточным доступом к церебральной ангиографии. В/А ТЛТ - метод выбора у пациентов с тяжелым ишемическим инсультом давностью до 6 часов, при инсульте в ВББ – до 12 часов. Во время эндоваскулярного вмешательства возможно В/А введение тромболитика (только на основе принятого и утвержденного внутреннего протокола ввиду отсутствия разрешительного документа для применения тромболизиса за пределами 4,5 часов «терапевтического окна» и применение механических методов реканализации.

Важным является то, что возможность проведения эндоваскулярного (В/А) вмешательства не должна быть основанием для отказа от В/В ТЛТ в соответствии с показаниями.

Претендентами на эндоваскулярные технологии могут быть пациенты:

- 1. Вышедшие за временные рамки В/В ТЛТ (до 6 часов у пациентов с инфарктом головного мозга в каротидной системе);

- 2. С неизвестным по времени – «ночным» инсультом (до 8 часов) при окклюзии основной артерии, т.к. бездействие фатально!

- 3. С окклюзией дистальных отделов ВСА, с Т-окклюзией, с окклюзией М1- и М2-сегментов СМА, с базилярной окклюзией, после проведения неэффективной В/В ТЛТ. При этом для перевода в ангиохирургическую операционную не требуется верификация реканализации. Эндоваскулярные вмешательства проводятся под многокомпонентным медикаментозным наркозом в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения (полная неподвижность головы во время манипуляций).

Факторы, влияющие на исход инсульта при ТЛТ

- 1. Время начала терапии: чем раньше, тем лучше!

- 2. Клинические признаки, ухудшающие исход ТЛТ:

- возраст старше 85 лет

- тяжелый инсульт (более 25 баллов по шкале NIHSS)

- АД выше 180/110 ммртст

- 3. Неблагоприятные КТ – признаки:

- гиподенсивность более 1/3 бассейна СМА

- выраженный масс-эффект

- симптом гиперденсивной СМА

- 4. Лабораторные показатели: гипергликемия более 11 ммоль/л – 25 % симптомные ВМК!

Т.О., вопрос является ли В/В ТЛТ наилучшим методом лечения пациентов с ишемическим инсультом, остается актуальным. По прошествии лет, в течение которых отмечалось неуклонное совершенствование эндоваскулярных методик и устройств, эндоваскулярные нейрохирурги достигли сегодня беспрецендентных успехов частоты реваскуляризации при окклюзии СМА, с уменьшением времени выполнения процедуры, очень низкой частотой внутримозговых кровоизлияний и с благоприятными исходами. После более чем десятилетних попыток проведения В/А ТЛТ с использованием всех доступных лекарственных средств, доз и комбинированных методик, но с достижением лишь скромных результатов, мы вступаем в эру механической тромбэктомии. Без сомнения, современные методики эндоваскулярной реваскуляризации изменили течение болезни при окклюзии СМА намного сильнее, чем В/В ТЛТ. Это убедительные доказательства того, что эндоваскулярный метод лечения, если он в умелых опытных руках, следует считать терапией выбора при окклюзии СМА!